रिपोर्ट : बादल सरोज

जिन्हें ढंग की बात करने से कन्नी काटनी होती है, वे मन की बात से भटकाने और बहलाने की पतली गली तलाशते हैं। इन दिनों जो कुनबा उठान पर है, वह इस कला में पूरी तरह दक्ष और सिद्धहस्त है। आज की चिताओं और समस्याओं से ध्यान बंटाने और उनसे बचते-बचाते अपना वह एजेंडा, जिसे देश की जनता अब तक लगातार ठुकराती रही है, आगे बढाने के लिए नयी-नयी तजबीजें ढूँढने और बातें बनाने की मुहिम छेड़ते रहते है।

इस वक़्त विमर्श और आत्मावलोकन होना चाहिए था :

कि पहलगाम में इतना सब कुछ दर्दनाक देखने और भुगतने के बाद भी दुनिया भर में इतना अकेला क्यों पड़ गया है भारत?

चिन्ता होनी चाहिए थी कि कोई 19 बार सीजफायर कराने का श्रेय लेने के बाद अब ट्रम्प भारत के साथ किस व्यापार समझौते की बात कर रहे हैं, जो बकौल उसके 9 जुलाई तक हो जाने वाला है?

भारत के उद्योगों, रोजगारों और खेती-किसानी का भट्टा बिठाने वाली इस डील के पीछे मोदी के नम्बर वन अडानी की गिरफ्तारी के लिए अमरीका में निकले वारंट की भूमिका क्या है?

मंथन होना चाहिए था कि वायु सेना प्रमुख से लेकर सम्पूर्ण सेना के प्रमुख तक पहलगाम के बाद के हाल तथा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी साजो सामान की कमी के बारे में जो सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे हैं, उन का कारण और समाधान क्या है?

इन सब ढंग की बातो को गर्दोगुबार में डुबोने के लिए बाकियों के बोलवचनों का कोई ख़ास असर नहीं दिखा, तो अब होसबोले खुद बोले हैं।

दत्तात्रय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह – हिंदी में बोले तो महासचिव हैं – और इस तरह एकानुचालकवर्ती आरएसएस में दूसरे नबर के नेता हैं। उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना से

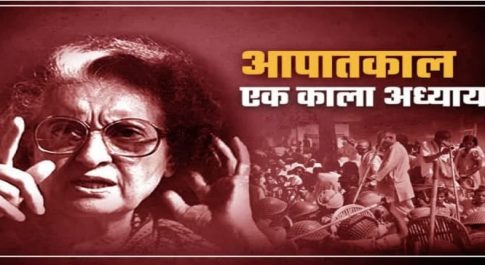

‘धर्मनिरपेक्षता’ और ‘समाजवाद’ दोनों शब्दों को हटाने की मांग की है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए होसबोले ने कहा कि : “बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए।” उन्होंने कहा कि “बाद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से इन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिए प्रस्तावना में इन्हें रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।” इसी के साथ उन्होंने प्रस्थापना दी कि “प्रस्तावना शाश्वत है। क्या समाजवाद के विचार भारत के लिए एक विचारधारा के रूप में शाश्वत हैं?”

ज्यादा प्याज खाने और झुण्ड में शामिल होने के बाद पहले वालों से ज्यादा लोट लगाने के मुहावरे पर अमल करते हुए जगदीप धनखड़ – जो इन दिनों उपराष्ट्रपति भी है – और जोर से बमके और ‘द ट्रिब्यून’ से बात करते हुए कहा कि : “ये शब्द आपातकाल के दौरान, जो संविधान के लिए सबसे अंधकारमय समय था, उस दौर में जोड़े गए। इन शब्दों को जोड़ने से हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा हुआ। ये शब्द ‘नासूर’ हैं, जो उथल-पुथल मचाएंगे। धनखड़ यहीं तक नहीं रुके, ठीये तक पहुंचे और बोले कि “यह हमारी सभ्यतागत विरासत का अपमान है, यह सनातन की आत्मा का अपवित्रीकरण है।“ बाकी बात उन्होंने होसबोले की कही ही दोहराई।

होसबोले और उनके संघ पर बाद में, धनखड़ महाशय पर पहले, क्योंकि वे देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजे हुए हैं। डेविल का एडवोकेट बनने से पहले बाकायदा वकील भी रहे हैं। उनसे तो कम-से-कम यह उम्मीद की जा सकती है कि वे आका को खुश करने की बजाय उस संविधान के हिसाब से चलेंगे, जिसकी कसम खाकर देश की अनेक पार्टियों में आते-जाते में मंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की कुर्सियों का बोझ बढ़ाया है।

उन्हें तो यह पता ही होगा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, अनेक बार, बल्कि जब-जब जरूरत आयी, तब-तब हरेक बार कहा है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मुख्य हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता। सबसे पहले 1973 में, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों वाली इतिहास की सबसे बड़ी पीठ ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इस फैसले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल हिस्सा है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के “मूल ढांचे” में बदलाव नहीं कर सकती। 1994 के बोम्मई केस सहित बाद में आये अनेक फैसलों ने यह भी यह स्पष्ट कर दिया कि यह “मूल ढांचा” क्या है।

ज्यादा पीछे न जाएँ, तो अभी आठ महीने भी नहीं हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के फितरती याचिकाबाज सुब्रमण्यम स्वामी सहित संघ की एक भुजा द्वारा प्रस्तुत “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाने की याचिकाओं को खारिज करते हुए एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग माना और इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया। इतना ही नहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना होता है। डबल बेंच ने संघी कुप्रचार का खंडन करते हुए यह भी कहा कि “धर्मनिरपेक्षता” शब्द को पश्चिमी अवधारणा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह भारतीय संविधान में निहित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद भी धनखड़ इसे ‘नासूर’ बताने की हिमाकत किस आधार पर कर रहे हैं?

होसबोले का दावा तो, जिसे धनखड़ और बाकी कुनबे ने प्रतिध्वनित किया, और भी हास्यास्पद है। वे कहते हैं कि इन दोनों शब्दों को आपातकाल में तब जोड़ा गया, जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, न्यायपालिका पंगु बना दी गयी थी, वगैरा वगैरा। वे उसी आपातकाल की बात कर रहे हैं, जिसका आरएसएस ने समर्थन किया था। उस वक़्त के संघ प्रमुख ने इसको लेकर इसे लगाने वाली इंदिरा गांधी की शान में कसीदे काढ़े थे, उनकी वक्तृत्व कला की स्तुतियाँ गाई थीं, उनका निर्वाचन अवैध घोषित किये जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उलट दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी थी। यही नहीं, बल्कि इस आपातकाल के महान मौके पर किये जा रहे महान कामों में योगदान देने के राष्ट्रीय कर्तव्य में आरएसएस कार्यकर्ताओं को भाग लेने का अवसर देने के लिए कभी सीधे, तो कभी ‘सरकारी संत’ विनोबा भावे के मार्फ़त चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी थीं।

इस तरह के पाखण्ड – हालांकि ऐसी हरकतों के लिए पाखंड एक छोटा शब्द है – के करतब दिखाने में यह कुनबा सिद्ध और पारंगत है। लोकतंत्र का गला घोंटने और न्यायपालिका की पंगुता और तानाशाही के दौर की बात वह गिरोह कर रहा है, जिसने पिछले 11 सालों में संविधान को ही स्थगित करके रख दिया, न्यायपालिका को लोया कर दिया और तानाशाही का ऐसा अंधेरा ला दिया, जिसके आगे इमरजेंसी एक दिन की अमावस वाली धुंधलाहट महसूस होती है। घोषित इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर इस अघोषित इमरजेंसी पर विस्तार से लिखा जा चुका है, इसलिए उसे फिर से दोहराकर स्याही-कागज जाया करने का मतलब नहीं है।

अम्बेडकर की सोच और संविधान की भावना में यह सब न होने का दावा भी इतना ही निराधार और बेतुका है। पहली बात तो यही है कि इस संविधान और उसकी पवित्रता के प्रति संघ में इतना आदर और अनुराग कब से पैदा हो गया? जब संविधान बन रहा था, तब यही संघ था जिसने आकाश पाताल एक कर मारा था। संविधान को अभारतीय पाश्चात्य धारणा बताया था, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष और बाद में इसके निर्माता के रूप में यशस्वी हुए डॉ. बी आर अम्बेडकर के लिए अभद्र, अशोभनीय और आपराधिक शब्दों के इस्तेमाल की सुनामी ला दी थी।

रामलीला मैदान की सभा में यहाँ तक बोल दिया था कि “किसी महार के लिखे संविधान को यह देश कभी नहीं मानेगा।” आज अचानक उन्हीं अम्बेडकर में इतनी श्रृद्धा कि उनकी विचारधारा की भी व्याख्या कर रहे हैं? बिना पढ़े और बिना जाने ही, संविधान सभा की बहसों और उनके सार को सूत्रबद्ध करने वाले संविधान में जाए बिना ही, उसकी शुद्धता खंडित होने की दुहाई दे रहे हैं!! संविधान सभा ने 9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक 166 दिनों तक बैठकें कीं, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया. इन बहसों को 12 खंडों में प्रकाशित किया गया है, और ये संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इन बहसों में धर्मनिरपेक्षता भी रही, जो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के नाम से लिखी गयी है और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। संविधान सभा में तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भी बहस हुई, और बाकी बातों के साथ, उनके अलावा यह तक स्पष्ट किया गया था कि अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुसार मान्यता दी जाएगी। विकास की दिशा भी – भले काम उसके प्रतिकूल ही हुए – समतावादी समाज के निर्माण की थी। संविधान के उस हिस्से में इसे दर्ज किया गया है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स – नीति निर्देशक तत्व – कहा जा सकता है। इसमें लिखा है कि नीतियाँ इस तरह से बनाई जायेंगी, ताकि संपत्ति का केन्द्रीकरण रोका जा सके, ऐसी बनायी जायेंगी कि न्यूनतम और अधिकतम आमदनी में 1 और 10 से अधिक का अंतर न हो। ऐसे अनेक प्रावधान हैं, जो समाजवादी समाज की ओर जाने, ले जाने की बात करते हैं। इस तरह समाजवाद संविधान सभा और संविधान दोनों की बुनियादी समझदारी का अविभाज्य हिस्सा है।

जहां तक डॉ अम्बेडकर का प्रश्न है, उनके राजनीतिक जीवन का आगाज़ ही समाजवाद – फेबियनवादी समाजवाद – से हुआ था। 15 अगस्त 1936 को बनाई अपनी पार्टी – इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी – के घोषणापत्र में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक शोषण दोनों से मुक्ति का लक्ष्य ही नहीं लिया था, बल्कि उसका झंडा भी लाल चुना था। वाइसराय की कौंसिल के लेबर मेम्बर के रूप में उनके काम और देश की संसद में बिजली क़ानून का मसौदा रखते और जवाब देते में की गयी उनकी टिप्पणियाँ आदि समाजवाद के प्रति बाबा साहब के स्पष्ट आग्रह का उदाहरण हैं। वे एक काफी अधिक केंद्रीकृत सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे और इसे वे “राज्य समाजवाद” कहते थे। इस राज्य समाजवाद को भारत के तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते थे।

उनका तर्क था कि निजी पूंजीवाद भारत के औद्योगिकीकरण के कार्य को पूरा नहीं कर सकता – भयानक गैर-बराबरी को पैदा किए बिना इसे पूरा नहीं कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में उनकी समझ दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं – श्रीमान धनखड़ को बस इतना भर याद कर लेना चाहिए कि ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्षता’ के जिन दोनों शब्दों के जोड़े जाने को वे “सनातन की आत्मा का अपवित्रीकरण” बता रहे हैं, उस सनातन के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे? दरअसल उन सहित भारत की संविधान सभा का अपार बहुमत मानता था कि इस कथित सनातन द्वारा भारत की सभ्यता और उसकी विरासत के साथ जो किया गया है, उसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलकर ही अनकिया किया जा सकता है।

इस पूरे स्वांग में सबसे जोरदार मजा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बांधा, जब ‘अधजल गगरी छलके जाए’ के अंदाज में वे अपने ही आका के सामने ही आईना लेकर बैठ गए। ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों के बारे में उन्होंने दावा किया कि “ये भावनाएं भारतीय संस्कृति में पहले से ही मौजूद हैं।” वेद और पुराणों के कई उद्धरण देते हुए कहा कि भारत का मूल भाव सर्वधर्म सद्भाव है।’ भारत हमेशा से सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देने वाला देश रहा है। सारी दुनिया एक ही परिवार है, से होते हुए वे भारतीय संस्कृति में समाजवाद तक को ढूंढ लाये!! हालांकि इसी के साथ उन्होंने जिन शब्दों को वे भारतीय संस्कृति का बता रहे हैं, उन्हें ही संविधान से हटाने की मांग भी कर दी। अब भैय्ये जब इतना सब कुछ हैईये, तो फिर इन दो शब्दों से बैर क्या?

मूल बात इसी में निहित है और वह यह कि निशाने पर सिर्फ दो शब्द नहीं है, पूरा संविधान है। इस बार कोशिश पानी में कंकर मारकर उसकी उछाल देखने भर का नहीं है। यह आर एस एस की स्थापना के शताब्दी वर्ष में झिलमिलाई जाने वाली फुलझड़ियाँ या आतिशबाजी भी नहीं है। यह “भारत दैट इज इंडिया” की बुनियाद में डायनामाइट बिछाने की कोशिश है। धरा के इस हिस्से पर हजारों मातृभाषाओं, सैकड़ों विकसित और संगठित भाषाओं के समृद्ध साहित्य में लाखों किताबें हैं, मगर 26 नवम्बर 1949 को पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 से अमल में आई भारत का संविधान नाम की किताब वह अकेली किताब है, जो पूरे देश और हरेक नागरिक की अपनी किताब है। यह वह किताब है, जिसने विभाजित और बंटे भारत को जोड़ कर एक किया और करीब आठ दशकों से अखंड बनाए रखा।

ऐसा न अनायास हुआ, न अपने आप हो गया – इसे इसके पहले के नौ दशकों 1857 से 1947 के वर्षों में चले जनता के महान संघर्षों ने सहज बनाया। इसका महत्त्व और योगदान वे लोग नहीं समझ सकते, जो इन नब्बे बरसों की लड़ाई में मलिका-ए-बर्तानिया के हुजूर में साक्षात दंडवत थे। जिनके डी एन ए में समता, समानता, लोकतंत्र, नागरिक स्वतन्त्रता, यहाँ तक कि धर्मों के बीच सहअस्तित्व की भारतीय परम्परा का विरोध और निषेध दोनों है – उन्हें संविधान से डर लगना ही है। कभी इस, तो कभी उस बहाने इससे मुक्ति पा कर मनुस्मृति के पिशाच की प्राण-प्रतिष्ठा का रास्ता खोजना ही है।

होसबोले की मन की बात इसी तरह की कोशिश है। अब यह सिर्फ विमर्श या जैसा कि उन्होंने कहा है, ‘विचार’ की बात नहीं है। यह व्यवहार में भी उतारी जा रही है ; इटावा में एक यादव कथावाचक का पादुका पूजन, मूत्र प्रक्षालन आधुनिक शम्बूक अध्याय है। ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर खड़ी की जा रही वितंडा एकलव्य बनाने की द्रोणाचार्य की उमड़ती आतुरता का ताजा अध्याय है। राष्ट्रीय भाषाओं पर हमले और हजारों वर्ष पुरानी भाषाओं पर एक ताज़ी-ताज़ी बनी भाषा थोपने की जल्दबाजी भी इसी तरह का धतकरम है।

पिछली बार भी संविधान और आरक्षण पर आक्रमण बिहार चुनाव के ठीक पहले किया था – इस बार भी वही समय है ; पिछली बार भी बिहार ने मनु की पालकी को वापस लौटा दिया था, उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मगर ये हमले जिस तरह के हैं, उनसे सिर्फ चुनाव नतीजों से पार नहीं पाई जा सकती – संविधान जिन महान संघर्षों की उपज है, उसे बचाने के लिए भी वैसे ही – शायद उससे ज्यादा भी – तीखे और समावेशी संघर्षों की दरकार है।

लेखक ‘लोकजतन’ के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

No Comments